近年來,環保政策趨嚴、原材料價格波動以及市場競爭加劇,讓中山市眾多中小型涂料企業面臨嚴峻挑戰。在這一背景下,“共性工廠”作為一種新興的產業模式,被寄予厚望,被視為可能幫助這些企業渡過難關的“救星”。什么是共性工廠?它如何運作?又能否真正解決中山中小涂企的痛點呢?

共性工廠,簡而言之,是指共享生產設施、技術服務和環保資源的集中化工廠。它通過整合中小企業的生產環節,提供標準化的設備、工藝和管理,幫助企業降低初期投資成本、提升生產效率,并集中處理環保問題,如廢氣、廢水排放。對于中山的中小涂企來說,這意味著它們可以不必獨自承擔高昂的環保升級費用,而是通過共享平臺,實現合規生產。

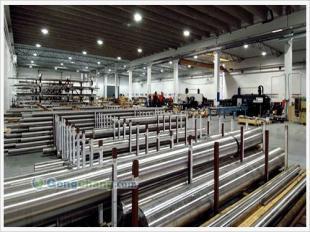

在中山,涂料行業是傳統優勢產業之一,但許多企業規模小、技術落后,難以適應日益嚴格的環保法規。例如,VOCs(揮發性有機物)排放控制成為焦點,單個企業升級處理設施成本動輒數百萬元,這對資金緊張的中小企業來說是巨大負擔。共性工廠的出現,讓這些企業可以“抱團取暖”,共享先進的涂裝生產線和污染治理設施,從而降低成本、提高競爭力。

共性工廠并非萬能。它需要政府、行業協會和企業共同努力,推動標準化和資源共享,這涉及復雜的協調機制。企業可能擔心失去自主權,或面臨技術依賴風險。在實際案例中,中山已有部分區域試點共性工廠模式,初步顯示能有效減少環保違規風險,并幫助中小企業聚焦研發和營銷,但推廣仍需時間。

如果中山能進一步完善政策支持、優化共享機制,共性工廠有望成為中小涂企的轉型助推器。但它不是唯一的解決方案,企業還需結合自身創新和數字化轉型,才能在“風暴”中站穩腳跟。總體而言,共性工廠提供了一個可行的路徑,但要成為真正的“救星”,還需多方協作和市場驗證。